Hans Jürgen Fröhlich

Biografia

di Alice Gardoncini

Infanzia e formazione

Hans Jürgen Fröhlich nasce il 4 agosto 1932 ad Hannover da una famiglia di commercianti; ha tredici anni in meno rispetto a Levi e dunque appartiene alla generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale durante l’infanzia: nel settembre del 1939 aveva appena compiuto sette anni. Assiste ai bombardamenti del 1939-40 sulla propria città, come ricorda in alcune opere autobiografiche (Tandelkeller e Anhand meines Bruders) e poco dopo la famiglia si trasferisce nella cittadina di Duderstadt, sempre in Bassa Sassonia. Lì Fröhlich frequenta il ginnasio, iscrivendosi poi all’Accademia superiore di musica di Detmold, poco lontano, dove studia con Wolfgang Fortner, uno dei più noti compositori tedeschi della sua generazione il cui stile prende le mosse dal contrappunto bachiano e arriva infine ad accostarsi alla dodecafonia.

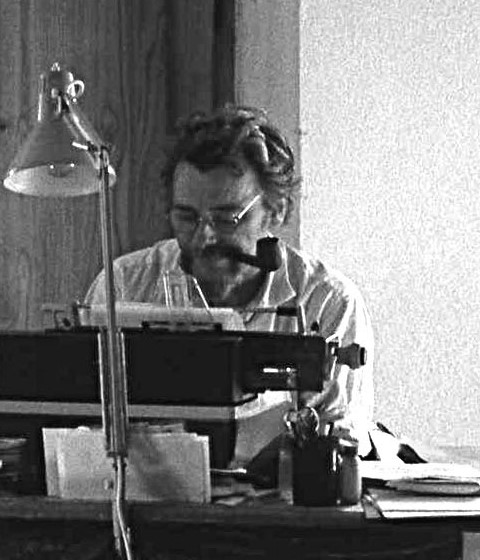

Fin da giovanissimo Fröhlich è affascinato dalla musica e dalla letteratura: dopo l’incontro con le opere di Franz Kafka decide di dedicarsi completamente alla scrittura (Hanuschek 2020, p.1). Soprattutto nei primi lavori è molto evidente l’influenza dello sperimentalismo musicale e compositivo sulle sue opere. Dopo gli studi inizia a lavorare come libraio in un negozio di antiquariato e come giornalista culturale per la radio e alcuni giornali.

Giornalista culturale ad Amburgo, esordi letterari

Negli anni Sessanta vive ad Amburgo e fa parte di un circolo politico guidato da Kurt Hiller e denominato Lega Neosocialista («Neusozialistischer Bund»), di cui è membro anche l’amico Wolfgang Beutin (1934-2023), il primo dei “lettori tedeschi” di Se questo è un uomo. È proprio Beutin a fornire a Fröhlich l’indirizzo di Primo Levi. In quel periodo entrambi collaborano con la radio tedesca NDR (Norddeutscher Rundfunk), occupandosi di radiodrammi e giornalismo culturale. Fröhlich ha aspirazioni artistico-letterarie e una formazione musicale, Beutin è uno storico con forti passioni politiche: il libro e la figura di Levi si trovano al centro di questo crocevia di interessi, e affascinano entrambi. All’uscita di Ist das ein Mensch? nel 1961, i due amici hanno rispettivamente 29 e 27 anni, ovvero l’età che aveva Levi quando scriveva Se questo è un uomo. Ormai però l’autore ne ha 42, e questo incontro è dunque anche l’incontro tra due generazioni.

Il primo aprile del 1962 su NDR va in onda una lunga recensione radiofonica di Fröhlich al libro di Levi, per la rubrica «Ein Buch meiner Wahl» («Un libro di mia scelta»). Lì, oltre alla stima e all’interesse di Fröhlich per Levi, è già evidente la sua passione per la letteratura italiana, di cui si rivela anche un discreto conoscitore, in grado di cogliere e apprezzare i riferimenti alla Commedia dantesca.

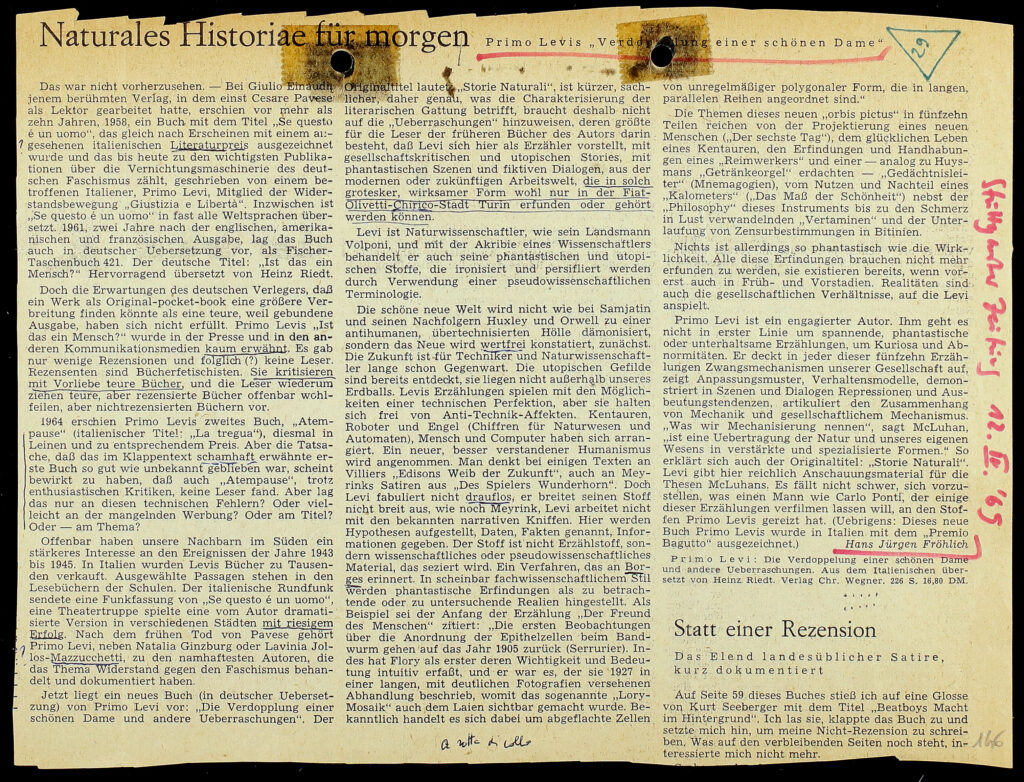

Già nel corso degli anni Sessanta Fröhlich viaggia molto, e spesso passa dall’Italia: in una di queste occasioni avverrà il primo incontro di persona con Levi, nella seconda metà dell’aprile 1962 a Torino (cfr. Lettere 65-67). Nel frattempo sta scrivendo alcune opere teatrali (i due drammi menzionati nella corrispondenza si intitolano Vier Wände e Samson, ma non saranno mai pubblicati, cfr. Lettera 70, del 30 luglio 1962) e il suo romanzo d’esordio, Aber egal!, che uscirà nel 1963 per la Wegner Verlag di Amburgo. Negli stessi anni Fröhlich lavora come redattore per Claassen, casa editrice di Amburgo, occupandosi, tra le altre cose, delle traduzioni di alcuni romanzi di Cesare Pavese.

La ricerca di una seconda patria, viaggi verso sud

Nella primavera del 1964 è ancora in viaggio in Italia, per circa un mese: passa a Torino tra il 5 e il 6 aprile, e incontra Levi per la seconda volta, poi prosegue per Firenze, dove vorrebbe stabilirsi, come si desume dalla richiesta a Levi di intercedere per lui con Kurt Wolff per un appartamento (cfr. Lettere 82 e 83). Il progetto non sembra andare in porto e Fröhlich continua a spostarsi, alla ricerca del luogo ideale per scrivere. Nell’agosto del 1966 si trasferisce a Vienna, dove rimarrà per circa un anno portando a compimento il romanzo autobiografico Tandelkeller.

In concomitanza con il suo soggiorno viennese, Fröhlich avrà spesso rapporti con il mondo intellettuale e letterario austriaco: già nel luglio del 1965 invita Levi a partecipare a un ritrovo di giovani scrittori che si tiene due volte all’anno in un castello austriaco vicino al confine con la Ceco-Slovacchia (cfr. Lettera 84), e qualche anno dopo partecipa a una serie di giornate di studio e letture intorno al genere del radiodramma, organizzate da Jan Rys (autore austriaco e fondatore di un Centro internazionale del Radiodramma) a Unterrabnitz (Mahler-Tage 1971, p. 21).

L’Italia e la scrittura

Nel 1969 l’Italia torna al centro della vita di Fröhlich. Dal carteggio con Levi si evince che i due quell’anno si incontrano una terza volta a Torino: da lì in poi Fröhlich vivrà principalmente in Italia, spostandosi tra varie città. Insieme alla moglie compra una casa nei pressi del lago di Garda, a Bogliaco, e dall’autunno del 1969, grazie a una borsa di studio dell’Accademia tedesca a Roma «Villa Massimo», si trasferisce nella capitale, dove vivrà per un anno. Nel 1971 nasce la prima figlia, Anna Katharina. Per la carriera di scrittore di Fröhlich si tratta di un periodo particolarmente prolifico; in una lettera del 22 febbraio 1976 (Lettera 089) dirà a Levi di aver scritto negli ultimi anni ben cinque libri grazie alla tranquillità della vita sul lago di Garda.

Nel corso degli anni Sessanta e nei primi Settanta il nome di Fröhlich circola anche nelle case editrici italiane. Grazie alle ricerche presso l’archivio della Fondazione Mondadori è stato possibile ricostruire che nel 1963 Mondadori aveva avuto in lettura Aber egal! (sono conservati i pareri di lettura di Lavinia Mazzucchetti, Elio Vittorini e Emilio Picco) e l’aveva comprato per la collana «Medusa», facendolo tradurre da Italo Alighiero Chiusano. Tuttavia, dopo essere stato più volte posticipato, il progetto fu infine annullato nel luglio del 1967, su iniziativa di Giorgio Zampa, di recente entrato in casa editrice (si vedano i materiali conservati in SEE-AB, b. 30, fasc. 68, Frohlich Hans Jurgen).

Inoltre, dal fondo dell’Agenzia Letteraria Internazionale conservato anch’esso presso la Fondazione Mondadori risulta che Fröhlich era entrato in contatto con Erich Linder nel 1969 e tramite l’agenzia alcuni altri suoi romanzi erano stati proposti in lettura a editori italiani (in particolare Tandelkeller nel 1969 e Engels Kopf, nel 1973), ma scartati perché troppo sperimentali e di difficile leggibilità in traduzione (SEE-Gdl, fasc. Frohlich Hans Jurgen).

Anche dopo la separazione dalla prima moglie, Fröhlich continua ad avere un rapporto privilegiato con l’Italia vivendo tra Monaco e la Toscana, dove trascorre generalmente i mesi estivi, in una casa di campagna nei pressi di Semproniano in provincia di Grosseto. Negli anni seguenti ha altri due figli da un secondo matrimonio, Johannes e Benjamin.

Il 22 novembre 1986, all’età di 54 anni, muore in seguito a un attacco di cuore mentre si trova ospite del Centro culturale della Bassa Sassonia «Künstlerhof Schreyan» con una borsa di studio.

Riferimenti e bibliografia

Le schede di lettura relative ai romanzi di Hans Jürgen Fröhlich sono conservate presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, nei fondi: Segreteria editoriale estero-AB, b. 30, fasc. 68 (Frohlich Hans Jurgen) e Segreteria editoriale estero-Giudizi di lettura, fasc. Frohlich Hans Jurgen. Per la corrispondenza con Erich Linder si veda sempre la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Fondo agenzia letteraria internazionale (ALI) - Erich Linder, Serie annuale 1969, b. 50, fasc. 29 (Frohlich Hans Jurgen).